Paris-Maubeuge

Nuitées sauvages dans les bois et 267 km à pied

L’idée de départ était de relier à pied l’endroit où je suis né à celui où je réside en suivant de petites routes et des canaux. De la maternité de Port-Royal à Paris jusqu’à Sint-Stevens-Woluwe près de Bruxelles. Un pèlerinage laïque, de mon passé vers mon présent, afin de mieux réfléchir à mon futur. Sur les 360 km prévus, je n’en parcourrai que 267 préférant postposer la complétion de mon projet à cause de douleurs croissantes dues à de multiples ampoules aux pieds. La deuxième idée consistait à expérimenter le camping sauvage dans les bois. Ainsi, je ne devrais pas trop m’éloigner de mon itinéraire tout en profitant de la flexibilité et du sentiment de liberté que procure une tente. Ce fut une expérience merveilleuse, enrichissante et instructive qui m’a permis de repousser certaines de mes limites physiques et psychologiques. Voici mes notes de voyage et mes réflexions égayées de détails qui m’avaient alors semblé importants.

Cliquer ici pour télécharger le fichier PDF Paris-Maubeuge

Dimanche 13 mai 2018 – Paris/Saint-Mesmes (77), 40 km

Maternité de Port-Royal

Un bus de nuit me dépose au petit matin à Bercy, aussi excité qu’un acarien arrivant au Salon de la Moquette. Je me rends à la maternité de Port-Royal où tout a commencé il y a six décennies et où tout commence aujourd’hui. L’agent de sécurité accepte de me prendre en photo devant le nouveau bâtiment qui se trouve à l’emplacement de l’ancien où je suis né. Puis, je me mets en marche et sors de ma poche le premier des cinq morceaux de papier sur lequel j’ai imprimé les détails de mon itinéraire.

J’atteins facilement le canal Saint-Martin où je fais une pause pour déguster un éclair au café. Cela fait partie de mon rituel personnel : je vis à l’étranger depuis 1989 et chaque fois que je reviens dans ma patrie, l’éclair au café fait partie des priorités incontournables. Je ne voudrais pas paraître chauvin ou polémiquer sur les contrefaçons anglaises ou sur son cousin belge, l’éclair au moka, qui en copie l’aspect mais a au moins l’élégance ou l’humilité du nom alternatif. Je suis ainsi : c’est une question de goût. Savourer l’éclair au café de mon enfance m’aide à pleinement conscientiser mon retour au pays.

Beaucoup de joggers courent le dimanche matin le long de ce canal qui devient ensuite le canal de l’Ourcq. Je reçois des hochements de tête appréciatifs, des bonjours inclusifs : il va moins vite que nous mais probablement plus loin et chargé comme il l’est, il transpire, il est des nôtres. Le poids du sac à dos constituait mon principal souci à cause de douleurs dorsales récurrentes que j’ai fini par mater après plusieurs années de gymnastique spéciale pour le dos. J’étais d’avis que ces séances bi-hebdomadaires me garantissaient une certaine sécurité mais je ne voulais pas prendre le risque de rechuter. J’ai dû être très strict et, à part deux Rubik’s cubes et une feuille A4 reprenant mes 18 poèmes favoris, je me plaisais à imaginer que le reste de mes 11 kilos de bagages m’était indispensable. Cette obsession du poids frisait parfois le ridicule, comme a dû le penser cette épicière me rendant 6 cents et à qui j’ai suggéré de garder la monnaie en prophétisant de manière factuelle qu’elle m’alourdirait inutilement.

Quelques rencontres, des micro-dialogues, de la curiosité conviviale sur mon challenge. Première pause sur un banc. Premier sandwich. Vingt centimètres de pain croustillant et de Leerdammer. Un choix pragmatique et non sponsorisé : pas de croute à ôter, des tranches bien séparées et un emballage intelligent, conçu pour se refermer aisément. Mais même si j’ai ajouté des tomates, des pommes, des bananes et des fruits secs à ma nourriture, la sensation d’overdose raccourcira la longueur de mes sandwichs au fromage au fur et à mesure de ma progression. Le dernier – au pain mou de la veille – ne mesurait que cinq centimètres. Juste le strict minimum pour contenter mon estomac avant la nuit.

Le canal de l’Ourcq devient de moins en moins fréquenté et ressemble à une jungle verdoyante infestée d’insectes. J’asperge mon cou et mes mains de répulsif anti‑moustiques et j’en enduis mon visage. Sous un pont, je m’abrite de la pluie, le temps d’enfiler mon surpantalon et de fixer une housse imperméable sur mon sac à dos. Je me soucie peu de la pluie. Mes marches préliminaires m’ont rassuré sur ce point. Je peux avancer bien au sec : chaussures et manteau Gore-Tex, et surpantalon quasi-imperméable. Je préfère la pluie au froid.

Arrivé à hauteur de Gressy, je quitte le canal et me retrouve déjà en pleine campagne, à peine à une trentaine de kilomètres de marche du XIVe arrondissement. Vers 17h40, un arrêt de bus m’interpelle et j’accepte l’invitation de son banc pour y manger mon deuxième sandwich. Séance Skype avec la Princesse de la Voie Lactée. Je signale sur le groupe WhatsApp que j’ai créé pour donner de mes nouvelles à mes proches que je passe en mode avion pour économiser la batterie. Ma sœur attire mon attention sur le paradoxe d’une longue marche en mode avion.

En reprenant la route, je commence à guetter des endroits stratégiques pour mon premier bivouac. Après quelques tentatives infructueuses, j’entre dans un bois dense qui semble peu fréquenté, vu ma difficulté à y progresser. Les branches craquent sous mes pas, les bruits de la forêt résonnent dans mes oreilles. Enfin ! Un endroit relativement plat et dégagé, le sol couvert de feuilles.

En reprenant la route, je commence à guetter des endroits stratégiques pour mon premier bivouac. Après quelques tentatives infructueuses, j’entre dans un bois dense qui semble peu fréquenté, vu ma difficulté à y progresser. Les branches craquent sous mes pas, les bruits de la forêt résonnent dans mes oreilles. Enfin ! Un endroit relativement plat et dégagé, le sol couvert de feuilles.

Avec mon pied, je déblaye les aspérités potentielles. Essentiellement des morceaux de bois. Je déploie mon matelas ultraléger en mousse d’une épaisseur de sept millimètres et m’y allonge pour tester l’emplacement. Telle une princesse horriblement gênée par le petit pois sous ses vingt matelas, je suis quelque peu surpris, mais je compte naïvement sur la fatigue des 40 kilomètres de la journée pour bien dormir. Après un petit coucou par Skype à la maison, je prends mon Rubik’s cube afin d’oublier les bruits de la forêt magique. Au bout de quelques minutes, confondant trop souvent le bleu avec le vert et le rouge avec l’orange, je suis contraint d’arrêter. Il est déjà tard. Je suspends ma bombe lacrymogène près de l’ouverture de la tente et j’insère des boules Quies dans les oreilles. Je ferme les yeux en me concentrant sur des pensées positives. Chaque journée de marche qui s’achève est une micro victoire.

Lundi 14 mai – Saint-Mesmes/Rosières (60), 34 km

J’ai très mal dormi. Je me suis souvent réveillé pour changer de position et ma nuit fut peuplée d’étranges rêves. À mon « réveil », une équipe cinématographique turque s’affaire à préparer une scène autour de ma tente. Je leur présente mes excuses en espérant que ma tente ne les a pas trop gênés et ils me répondent qu’ils ont dû s’en accommoder, mais que le propriétaire du bois est furieux contre moi. Comme preuve de la sincérité de mon repentir, j’annonce que je vais me mettre illico à sa recherche afin de lui présenter mes excuses. L’irrationnalité grotesque de mes évasions oniriques est une source de consternation permanente pour mon esprit enclin à l’analyse. Et à mon réveil je n’ai pu m’empêcher d’investiguer le pourquoi d’une équipe turque. Est‑ce qu’à un niveau subconscient, je trouve que le Président Erdogan fait un peu trop de cinéma sur la scène internationale ?

J’abandonne rapidement mes délires pour me consacrer aux nécessités immédiates de la vie. À savoir, ma fertile offrande à la forêt enchantée. Confortablement adossé à un arbre, les genoux fléchis à angle droit, je procède selon les instructions du tutoriel sur YouTube. Il y a quelques années, je suis devenu très accro à toutes sortes de tutoriels me permettant d’optimiser les gestes de la vie quotidienne après avoir visionné une vidéo sur cette manière révolutionnaire de nouer les lacets. Avant, j’appartenais à l’immense ensemble « i » des individus ne remettant jamais en cause les gestes quotidiens. La force obscure de l’habitude avait supplanté en moi la raison au fil des ans. Sully Prudhomme m’avait justement dépeint « … et tous ceux que sa force obscure a gagnés insensiblement sont des hommes par la figure, des choses par le mouvement ». Depuis, à l’instar d’un Descartes réexaminant méthodiquement ses croyances à l’aune de son esprit critique, j’ai procédé de même avec maints éléments habituels de la vie quotidienne. Objets, actes, astuces, stratégies, etc. Voilà pourquoi j’avais trouvé ce tutoriel sur la défécation sylvestre très intéressant en dépit des rires de mon entourage, car la position accroupie serait difficile à tenir longtemps vu mon problème de cartilage au genou, même si je dois continuer à gagner en flexibilité après mon arthroscopie au genou du mois de décembre dernier. Cette résection d’un ménisque endommagé me permet de marcher beaucoup plus facilement qu’avant, longtemps et sans douleur. D’où aussi l’idée de cette longue marche amincissante qui me permettra à l’aube de la soixantaine d’impulser une deuxième jeunesse à mon corps et m’incitera je l’espère à en prendre soin. Faire perdurer dans le temps les effets bénéfiques de ce challenge pour vivre mieux mes cinq prochaines décennies, maintenant que j’ai officiellement prophétisé sur mon site web que je mourrai en 2067 suite à une overdose de gingembre confit alors que j’assisterai à un tournoi de sumo sur glace à la patinoire d’Osaka.

L’art de tourner en rond dans les bois

Décamper me prend du temps. En moyenne, entre 45 minutes et une heure s’écoulent entre ma sortie du sac de couchage et ma reprise de la marche, la moitié de ce budget temps étant allouée à ma tente monoplace, légère mais classique. Aujourd’hui, un peu plus, car la forêt est dense et, la veille, j’ai davantage pensé à me cacher qu’à prendre des repaires pour sortir du bois. Je tourne en rond dans le bois. J’essaie de m’orienter en captant le bruit distant des voitures mais il se confond parfois avec celui des avions car à vol d’oiseau, l’aéroport Charles de Gaulle est proche. Encore quinze minutes d’errements dans la forêt de Brocéliande et après avoir choisi de longer une lisière, je retrouve enfin la route, étonné mais satisfait de ce premier bivouac sauvage. Mon apprentissage de la vie de bohème ne fait que commencer.

En route vers Saint-Mard, je dois affronter une pluie continuelle. Pendant deux heures, le vent qui se combine au froid rend mes doigts gourds et maladroits. Je renonce à sortir mon itinéraire et l’une des quatre pages arrachées à un vieux guide Michelin correspondant à ma position. Sous un pont, je fais le point GPS avec mon smartphone. En face de la gare de Saint-Mard je rentre dans un bar pour m’y sécher et m’y réchauffer avec un bon café. Je prends mes aises et mon temps. Je vais aux toilettes pour y remplir mes bouteilles d’eau. Quatre bouteilles d’un demi-litre. J’en porte deux sur les poches latérales de mon sac à dos, et deux attachées autour de la taille grâce à une ceinture improvisée avec une grosse sangle de valise, afin de soulager mes muscles dorsaux. Très pratique à mettre et à enlever. Clic-clac. Quand je sors, la pluie a diminué ; j’achète quelques provisions dans un supermarché et du pain dans une boulangerie.

mettre et à enlever. Clic-clac. Quand je sors, la pluie a diminué ; j’achète quelques provisions dans un supermarché et du pain dans une boulangerie.

Pendant la marche, au fil de mes réflexions, des chansons tournent parfois dans ma tête. Et ce matin, c’est « Je suis un aventurier » de Jacques Dutronc qui se tape l’incruste, en toute modestie. N’empêche que vers midi, la pluie s’arrête et à défaut d’avoir pu jouer aux dames à Amsterdam ou aux dés à Yaoundé, je pique-nique au sec à Lagny-Le-Sec.

En soirée, je décide de bifurquer légèrement de mon itinéraire, car Google Maps indique une zone boisée entre Rosières et Le Luat. Je pénètre profondément dans le bois, sans pour autant songer à y prendre des repères et j’y plante ma tente. J’essaie de m’endormir du sommeil du guerrier auréolé de sa deuxième micro-victoire.

Mardi 15 mai – Rosières/Rethondes (60), 42 km

Au matin, rebelotte, j’erre dans la forêt labyrinthine. Je me flagelle mentalement en demandant à mon futur moi de bien faire attention ce soir quand je quitterai la route pour établir mon campement. Cette fois, j’opte rapidement pour la stratégie de la lisière. Je me retrouve en bordure d’un champ, nageant dans la félicité de hautes herbes ourlées de perles de rosée poncifogènes, mon pantalon complètement trempé.

À Orrouy, je m’adresse à un habitant occupé à repeindre la clôture de son jardin, lui expliquant ma longue marche et lui demandant s’il accepte de remplir mes bouteilles d’eau. Très aimable, il acquiesce, inspecte ses mains peinturlurées et préfère m’inviter à le suivre dans sa cuisine où sa femme s’affaire à nettoyer dans l’évier les radis longs de mon en France. Discussion autour du robinet. Paris-Bruxelles, ah oui ? Nous allons à Bruxelles avec les anciens d’Orrouy en bus pour une journée le mois prochain. Je remercie ce couple chaleureux et reprend ma route en me disant que personne ne m’a jamais refusé de l’eau lors de mes marches. Mais cela me semble si peu coûteux et si vital que c’en est presque naturel. Comme cela doit être difficile de refuser d’étancher la soif de son prochain, à l’instar de Lino Ventura dans Un Taxi pour Tobrouk agissant ainsi dans un premier temps, avec son prisonnier. Ma quête d’eau en porte à porte à toujours obtenu un taux de réussite de 100 %. Qu’il est loin le vingtenaire timide et peu persévérant qui tenta de vendre des encyclopédies médicales en porte à porte et qui abandonna après deux semaines. Que de progrès en quatre décennies !

J’entre maintenant dans la forêt de Compiègne en direction de Rethondes où fut signé l’armistice de la première guerre mondiale. Des panneaux invitent les touristes à y visiter le célèbre wagon. Je note mentalement de faire l’effort et le détour une prochaine fois si l’occasion se présente. Pour l’instant, je suis trop fatigué et ne rêve que de la fin de la journée où je pourrai enfin planter ma tente et me reposer.

Ma dernière toilette remontant par la force des choses à samedi matin – il y a quatre jours –, je ne puis m’empêcher de penser à certains adolescents de treize ans et demi trop absorbés par les jeux vidéo pour pouvoir allouer du temps aux règles élémentaires d’hygiène et dont les slips Petit Bateau™ sentent le gros chalutier. Je me fais la réflexion que cela serait bien de montrer le bon exemple car, étant peu accro aux jeux vidéo, je possède le budget temps nécessaire et j’ai l’habitude d’une toilette biquotidienne comme bon nombre de mes congénères. Je commence également à ressentir un certain inconfort physique et psychologique. Je relis « Ma Bohème » de Rimbaud en éprouvant des sensations nouvelles… À Rethondes, dans une  épicerie, j’avise une bouteille d’eau de source d’un litre et demi à un prix dérisoire. Cela constituera mon record de port d’eau lors de cette longue marche. En quittant Rethondes, j’entre dans la forêt de l’armistice bien décidé à faire la paix avec moi‑même. Ayant pensé avoir trouvé un endroit convenable pour mon troisième bivouac, je pose mon sac à dos, sors mon gant de toilette et mon savon afin d’offrir une orgie d’eau à mon corps. Après un changement acrobatique de slip, je me sens nettement mieux. Mais vu le nombre d’insectes m’ayant chatouillé lors de mes ablutions, je remballe mes affaires et me remets en route, en quête d’un endroit plus convenable pour ma nuit sauvage.

épicerie, j’avise une bouteille d’eau de source d’un litre et demi à un prix dérisoire. Cela constituera mon record de port d’eau lors de cette longue marche. En quittant Rethondes, j’entre dans la forêt de l’armistice bien décidé à faire la paix avec moi‑même. Ayant pensé avoir trouvé un endroit convenable pour mon troisième bivouac, je pose mon sac à dos, sors mon gant de toilette et mon savon afin d’offrir une orgie d’eau à mon corps. Après un changement acrobatique de slip, je me sens nettement mieux. Mais vu le nombre d’insectes m’ayant chatouillé lors de mes ablutions, je remballe mes affaires et me remets en route, en quête d’un endroit plus convenable pour ma nuit sauvage.

Plus loin, la forêt s’avère riche en reliefs et j’opte pour des sentiers ascendants et gagne une butte dédaignée par mes amis ailés. Cette fois, je prends grand soin de mémoriser un maximum de détails pour le lendemain matin. J’établis mon camp sur l’un des rares endroits plats du coin. La place est calme et, luxe suprême, m’offre une souche d’arbre bien tronçonnée en guise de siège.

Mercredi 16 mai – Rethondes/Salency (60), 23 km

Réveillé par l’aube, je décampe et retrouve la route directement. Je suis salué par une biche qui traverse la route, s’arrête au milieu, tourne la tête vers moi, peut-être étonnée d’une rencontre aussi matinale, puis continue sa traversée, s’éclipse dans la forêt et disparaît de ma vie. Cette apparition fugace a accentué mon sentiment d’un contact profond avec la nature.

Réveillé par l’aube, je décampe et retrouve la route directement. Je suis salué par une biche qui traverse la route, s’arrête au milieu, tourne la tête vers moi, peut-être étonnée d’une rencontre aussi matinale, puis continue sa traversée, s’éclipse dans la forêt et disparaît de ma vie. Cette apparition fugace a accentué mon sentiment d’un contact profond avec la nature.

Dans cette région, j’ai souvent rencontré de grands escargots. Du moins, ils me semblaient être d’une taille inhabituelle.

L’idée d’une bonne douche brûlante revient en force de plus en plus souvent pendant cette matinée. Une recherche rapide sur Google m’informe d’un camping peu éloigné de mon itinéraire. Un peu trop proche de ma position actuelle, mais je traduis cela en une demi-journée de répit. Une douche et du repos pour mon corps, cela ne peut pas me faire de mal. Rapide coup de fil de vérification. Adjugé !

Arrivé à Noyon, je traverse l’Oise et son canal et tombe d’emblée sur un restaurant. La perspective de mon premier vrai repas en quatre jours me réjouit. La patronne m’informe qu’ils ont ouvert il y a à peine une semaine. Perception subjective, ou pas, après une cure de sandwich : les carottes râpées, le poireau vinaigrette et le gratin dauphinois me semblent divins. Ce restaurant, la perspective d’une douche et d’avoir rejoint la voie fluviale m’amenant à Maubeuge me regonflent le moral. Mes pieds sont fatigués et me font parfois mal, mais je mets cela sur le compte de la fatigue accumulée.

Arrivé à Noyon, je traverse l’Oise et son canal et tombe d’emblée sur un restaurant. La perspective de mon premier vrai repas en quatre jours me réjouit. La patronne m’informe qu’ils ont ouvert il y a à peine une semaine. Perception subjective, ou pas, après une cure de sandwich : les carottes râpées, le poireau vinaigrette et le gratin dauphinois me semblent divins. Ce restaurant, la perspective d’une douche et d’avoir rejoint la voie fluviale m’amenant à Maubeuge me regonflent le moral. Mes pieds sont fatigués et me font parfois mal, mais je mets cela sur le compte de la fatigue accumulée.

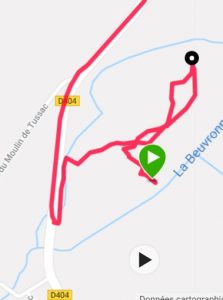

Le camping du Moulin me semble isolé. Avant de m’y rendre, je fais des courses dans un supermarché. Il s’agit toujours de petits achats au jour le jour car je ne souhaite pas trop alourdir mon sac à dos. Christophe, très sympa, m’accueille au camping. Il me donne un emplacement bien plat, à l’herbe drue, et équipé d’une borne électrique. Une fois installé, je vais me rafraîchir à la terrasse de son bar. Comme il voulait me questionner sur les raisons de ma longue marche, je luis propose de venir s’asseoir à ma table. Il le fait de manière à ne pas me gêner avec sa cigarette. Discussion sympathique et échanges d’idées sur nos points communs. Tous deux licenciés pour raisons économiques nous avons dû trouver de nouvelles orientations et nous nous interrogeons sur nos options à l’aube de nos soixante ans. Comme je constate que le bar, séparé du camping par la route, ferme à 19h00, je lui demande si je peux accéder à la terrasse afin de m’attabler pour manger assis ce soir. Il me répond que la terrasse ne sera pas accessible, mais me précise qu’il fera apporter une table et une chaise à mon emplacement.

Ensuite je suis allé me délasser sous une longue douche brûlante. En m’essuyant, je réalise que je vais avoir à résoudre un problème au petit orteil droit. Sous un durillon, une ampoule s’est formée et a décollé une bonne partie de la peau, maintenant morte. C’est ennuyeux car cette partie est sous l’orteil et donc en contact avec le sol via la semelle de ma chaussure. Il s’agit en fait du même cas de figure que j’ai subi après mon record du mois d’avril où j’avais marché 54 km en un jour (durant les 50 jours précédant mon départ, j’ai effectué maintes marches d’entraînement totalisant 574 km et engendrant une perte de poids de 6 kilos). La pédicure avait excisé la peau morte et conseillé d’appliquer une pommade cicatrisante pour accélérer la guérison. Je ne suis pas pédicure et je n’en possède même pas l’équipement. Mais je me souviens parfaitement de sa manière de procéder. Je sais que je ne pourrai pas marcher sur cette peau morte et qu’il me faudra l’enlever. Je réagis à la manière des petits vieux dans Lucky Luke « On le pend d’abord, on discute après ! »

Catastrophé à l’idée de voir s’écrouler mon projet de Paris-Bruxelles, je retourne voir Christophe, lui explique mon souci et lui demande s’il pourrait me prêter une pince à peau ou quelque chose de similaire. Il me prête une paire de ciseaux et me conseille de les nettoyer avant de m’en servir. Peu équipé, j’en frotte les lames sur mon jeans et procède au découpage des peaux mortes. Sous la peau enlevée apparaît une peau de bébé, toute neuve, toute rose. Je ne pourrai pas marcher dessus. Je demande à Christophe s’il connaît une pédicure dans le village. Il vérifie ses cartes de visites. Non. Il ajoute qu’une de ses amies pharmacienne était présente il y a trente minutes et aurait pu me conseiller. D’ailleurs il l’appelle sur son téléphone et me la passe. Je lui expose mon problème et elle m’explique qu’il me suffit d’appliquer du désinfectant et de mettre un pansement de type Compeed par-dessus. Elle précise que je peux trouver cela dans une pharmacie, me donne l’adresse de la plus proche et m’en précise l’heure de fermeture. Google Maps m’indique que c’est juste à côté. 40 minutes de marche. Sauf que je m’imagine mal marcher sur le talon droit pendant aussi longtemps. Je sollicite encore une fois l’aide de Christophe et lui demande s’il a un numéro de téléphone de taxi à me proposer. Patiemment, il ressort son tas de cartes de visite et l’examine une par une. Il me donne la seule en sa possession pour un taxi. J’appelle et tombe sur un répondeur.

Le moral dans les chaussettes, j’exprime mon souci de devoir marcher pendant 80 minutes. Christophe sort et me dit qu’il va revenir. En effet, il réapparaît rapidement, me présente à l’un des habitués du bar et explique mon cas. Le jeune homme me confie qu’il m’aurait volontiers amené à la pharmacie mais que les freins fonctionnaient à peine sur sa voiture et qu’elle ne passerait pas le contrôle technique tant elle était dans un état de délabrement avancé. Il s’en voudrait s’il m’arrivait quelque chose. Néanmoins, il me demande d’attendre une minute car il pense qu’un de ses amis pourrait me dépanner. Il disparaît en terrasse et revient, suivi d’un deuxième jeune homme, que je regarde les yeux pleins d’espoir. Ce dernier accepte de m’amener à la pharmacie. En route, mon sauveur s’enquiert lui aussi du pourquoi de mon Paris-Bruxelles. Il m’annonce qu’il m’attendra à la pharmacie et me ramènera. Je l’en remercie et lui propose de contribuer aux frais d’essence, ce qu’il refuse en m’expliquant qu’il me rend ce service avec d’autant plus de plaisir qu’il éprouve de l’admiration pour des gens comme moi se risquant à des tentatives si audacieuses.

La pharmacienne prend le temps de bien m’expliquer comment procéder pour désinfecter et appliquer le Compeed et me confirme que je pourrai marcher ! De retour au camping, je remercie mon sauveur d’une poignée de main et me dirige vers mon emplacement où une chaise et une table m’attendent. Quel service !

Une fois mon orteil désinfecté et protégé, je retourne au bloc sanitaire pour laver mon linge. Je me fais la réflexion que la chaîne plastique rouge et blanche délimitant mon emplacement constituerait un excellent séchoir improvisé, vu son exposition au vent.

Une fois mon orteil désinfecté et protégé, je retourne au bloc sanitaire pour laver mon linge. Je me fais la réflexion que la chaîne plastique rouge et blanche délimitant mon emplacement constituerait un excellent séchoir improvisé, vu son exposition au vent.

Je branche ma Power Bank sur la borne électrique. 288 grammes d’énergie, 12500 mAh, elle peut recharger complètement mon smartphone trois fois. Je l’ai déjà bien utilisée depuis Paris. Je transporte également une autre mini Power Bank de 2000 mAh et ne m’en sers que pour recharger ma montre GPS. Je Skype avec mes proches maintenant que je me sens riche en énergie ! Je n’ai pas décidé si je repars le lendemain ou si je m’accorde un jour de repos supplémentaire afin de reposer mes jambes et, surtout, permettre à mon petit orteil de récupérer.

Mais pendant la nuit, alors que je dois aller aux sanitaires, je ressens quand même une douleur en marchant.

Jeudi 17 mai – Salency, repos

En l’absence de nouvelles matinales de ma part, ma Princesse subodore une grasse matinée au camping. Je lui confirme mon jour de repos. Dans la matinée, je parcours un kilomètre en guise de test et, constate rassuré que la douleur de mon orteil a diminué. Jeudi est le jour de fermeture du camping et son bar est le seul commerce du village. Je consacre l’essentiel de mon temps au Rubik’s cube, à une relecture attentive de mes 18 poèmes favoris, à quelques coucous sur Skype et à déplacer ma table et ma chaise car le soleil joue à cache-cache avec les peupliers. Un vent frais souffle et mes correspondants s’étonnent de me voir apparaître emmitouflé dans mon manteau sous un ciel aussi bleu.

Vient la nuit à 4° C. La plus froide de mon voyage. Malgré les chaussettes, le pantalon et mon manteau à l’intérieur du sac de couchage, je frissonne, je tremble. Mon sommeil est haché menu.

Vendredi 18 mai – Salency/Tergnier (02), 41 km

Au petit matin, dès que j’enfile mes chaussures, j’ai l’impression qu’elles sont glacées. Le froid endort mes pieds et la douleur. Que se passera-t-il lors du dégel ?

Après une poignée de main à Christophe, je reprends la route. Encore une départementale jusqu’au canal. Ces routes ont ceci d’irritant : elles sont conçues pour les véhicules. Par pour les piétons. Je préfère marcher sur le macadam que sur le bas‑côté. Je marche à gauche afin de bien voir les voitures venant d’en face. Quand je les croise et qu’elles sont seules, la plupart mettent leur clignotant et franchissent la ligne médiane me laissant de la place. Mais quand deux voitures se croisent, c’est impossible et je suis contraint de marcher sur le bas-côté, là où le sol est irrégulier et moins confortable. Je me sens comme un yoyo, me balançant du goudron vers l’herbe. Je sens le poids oppressant de la discrimination. En bicyclette, je suis un véhicule, mais là, je sens que je suis moins qu’un véhicule malgré mes chaussures de marche plus onéreuses qu’un vélo DECATHLON d’entrée de gamme. Et je commence à avoir une overdose de routes départementales (les routes nationales sont pires, car plus fréquentées mais quasiment absentes de mon itinéraire, juste de courts tronçons).

J’exprime mon irritation en postant sur le groupe WhatsApp une dernière photo de cette départementale en précisant 1) que son unique mérite est d’exister, 2) Hasta la vista baby !

J’anticipe les délices féériques des chemins de halage jusqu’à Maubeuge. J’ignorais alors leur discontinuité.

Le dégel de mes chaussures engendre une douleur très supportable. Néanmoins, lors d’une vérification, j’enlève ma chaussette et constate que le Compeed a bougé et qu’il se plisse. Il me faudrait acheter une petite paire de ciseaux et quelque chose pour éviter que le Compeed ne se déplace. Après un rapide « Houston, we have a problem ! », la Princesse de la Voie Lactée se métamorphose en centre de contrôle afin d’économiser mes batteries et repère en quelques clics sur Google une pharmacie à Chauny, à proximité d’une pizzeria, à quelques centaines de mètres du pont. D’une pierre deux coups. La pharmacie n’ouvre qu’à 14h00. J’arrive vers 12h30 au restaurant pour mon deuxième vrai repas. J’en profite pour remplir mes bouteilles d’eau et recharger mon téléphone. Vers 14h00 j’arrive à la pharmacie où l’on m’explique qu’avec de l’Elastogum, le Compeed ne bougera plus. J’achète la paire de ciseaux qui me sera souvent utile plus tard. Je me fais une séance d’autopédicure le long du canal. L’Elastogum a l’air d’être efficace. La Princesse ayant répété plusieurs fois au boucher-charcutier qu’il était préférable d’utiliser un fil et une aiguille pour percer une ampoule et permettre au liquide de s’écouler, je prends bonne note de son conseil et, dans un supermarché, j’achète un kit de couture.

Le dégel de mes chaussures engendre une douleur très supportable. Néanmoins, lors d’une vérification, j’enlève ma chaussette et constate que le Compeed a bougé et qu’il se plisse. Il me faudrait acheter une petite paire de ciseaux et quelque chose pour éviter que le Compeed ne se déplace. Après un rapide « Houston, we have a problem ! », la Princesse de la Voie Lactée se métamorphose en centre de contrôle afin d’économiser mes batteries et repère en quelques clics sur Google une pharmacie à Chauny, à proximité d’une pizzeria, à quelques centaines de mètres du pont. D’une pierre deux coups. La pharmacie n’ouvre qu’à 14h00. J’arrive vers 12h30 au restaurant pour mon deuxième vrai repas. J’en profite pour remplir mes bouteilles d’eau et recharger mon téléphone. Vers 14h00 j’arrive à la pharmacie où l’on m’explique qu’avec de l’Elastogum, le Compeed ne bougera plus. J’achète la paire de ciseaux qui me sera souvent utile plus tard. Je me fais une séance d’autopédicure le long du canal. L’Elastogum a l’air d’être efficace. La Princesse ayant répété plusieurs fois au boucher-charcutier qu’il était préférable d’utiliser un fil et une aiguille pour percer une ampoule et permettre au liquide de s’écouler, je prends bonne note de son conseil et, dans un supermarché, j’achète un kit de couture.

Impasse de halage

En longeant le canal, j’arrive à un pont et ne prends pas soin de l’emprunter pour vérifier l’état de l’autre rive. La piste cyclable s’y trouvait et, faute d’avoir changé de côté, je me retrouve sur la « mauvaise rive », à marcher sur un chemin de halage désaffecté envahi de hautes herbes. Je bute sur des grillages qui bloquent ma progression. Je dois revenir à ce pont et passer sur l’autre rive où je trouve une table de pique-nique. Il est déjà tard et je mange mon repas en prenant bien mon temps, ignorant qu’à quatre jets de grenade lacrymogène de CRS se trouve un camping. Ce n’est qu’en ramassant mes déchets pour les jeter à la poubelle que je remarque la pancarte indiquant la base nautique de la Frette. Le nom me dit quelque chose, car j’avais dressé une liste des campings proches de mon itinéraire. Le temps de chercher sur Google et de téléphoner, j’arrive au camping de la Frette quelques minutes avant la fermeture. La réceptionniste m’accueille en m’appelant Monsieur le marcheur. Ce qu’a aussi capté le gardien qui pour l’instant part accompagner d’autres campeurs à leur emplacement et qui annonce qu’il reviendra chercher Monsieur le marcheur dans quelques minutes.

Une salle de télévision équipée de plusieurs prises électriques me permet de recharger mon téléphone. Je reste à proximité en tuant le temps de recharge grâce à mon Rubik’s cube, sous le regard ébouriffé d’un adolescent, qui, après m’avoir interrogé, déclare qu’il serait incapable de faire cela. Je lui rétorque qu’avec de l’entraînement, il pourrait y parvenir et j’en rajoute une couche en l’informant sur un ton cryptique qu’avec de l’entraînement on peut arriver à faire beaucoup de choses difficiles.

De retour dans ma tente, j’enlève chaussures et chaussettes et inspecte mes pieds, visuellement à la lumière de mon smartphone et tactilement en les caressant. Je remarque une ampoule naissante, prend mon set de couture, enfile le fil sur l’aiguille pour la percer et tapoter dessus pour en évacuer le pus. Une opération intéressante à exécuter à 22h30 après une longue journée de marche, bien à l’étroit dans une tente monoplace, éclairé par un téléphone glissant sans cesse. Un bon exercice pour développer sa patience avec un ersatz d’humilité.

Samedi 19 mai – Tergnier/Noyales (02), 36 km

À mon réveil, je cherche l’ampoule percée la veille mais ne la retrouve plus, ni visuellement, ni tactilement. J’imagine qu’elle a disparu et je me félicite d’avoir suivi le conseil de ma Princesse. Ma bohème me faisant apprécier la rareté des options de confort, je m’offre une toilette bien savonnée et lave mon linge. Un petit tour dans la salle télé achève de recharger à bloc les batteries de mon téléphone et de ma montre connectée. Ce camping spacieux m’offre également l’espace nécessaire pour bien débarrasser ma tente de la rosée matinale ruisselant sur la face intérieure de la paroi extérieure. Je reprends la route beaucoup plus tard que d’habitude, à 08h42.

Je retrouve le pont de la veille et, cette fois, je m’engage du bon côté de la rive du canal, bien goudronné. J’y croise maints cyclotouristes car cette portion de mon itinéraire emprunte l’Euro Vélo N° 3. La douleur de l’ampoule de la veille revient, me permettant de la localiser et d’y appliquer un Compeed.

Je retrouve le pont de la veille et, cette fois, je m’engage du bon côté de la rive du canal, bien goudronné. J’y croise maints cyclotouristes car cette portion de mon itinéraire emprunte l’Euro Vélo N° 3. La douleur de l’ampoule de la veille revient, me permettant de la localiser et d’y appliquer un Compeed.

Mon slip sèche sur ma poitrine, fixé par la sangle pectorale de mon sac à dos. Cet étalage de mon linge propre en public me vaudra quelques froncements de sourcils par la partie bien-pensante des braves gens qui préfèrent oublier cet objet malsain destiné à envelopper des parties honteuses qu’ils semblent n’avoir jamais réclamées.

Après mon pique-nique, dès que je me remets en route, je sens une troisième ampoule, symétrique à la deuxième. Aiguille, fil, Compeed. Mon stock de nourriture baisse et je cherche sur Google où m’approvisionner en prévision de la disette dominicale des petits villages. Origny-Sainte-Benoîte me semble un choix logique vu le détour peu chronophage qu’il implique. Avec en prime une boulangerie-pâtisserie et un banc pour y savourer un éclair au café. Deux raisons supplémentaires de croire en l’omnibénévolence du Tout- Puissant, sans doute.

C’est très agréable de marcher dans la France profonde. Je me fais la réflexion que ce serait encore plus plaisant sans ces douleurs parasitant mes pieds. Je pense que la fatigue de la voûte plantaire se mélange à l’inconfort des ampoules. Et même si c’est supportable (tant que je ne hurle, ni ne gémis, je continue), je dois constamment faire un effort. Car après chaque pause, à chaque départ, je commence naturellement à marcher en boitant, ce qui est mauvais pour la chaîne musculaire. Alors, je me fais violence, j’accélère la cadence et en quelques minutes j’atteins un rythme de croisière qui me permet de dompter les ampoules et de marcher sans boiter. Du moins, c’est ce que je croyais, jusqu’à ce que je Skype avec ma sœur en marchant. En lui expliquant cela, elle rétorque qu’elle voit parfaitement que je boite. Un test visuel avec ma Princesse confirme la justesse de son point de vue. Cela ne me plaît guère car je ne voudrais pas me retrouver dans le long terme avec une tendinite à mon « nouveau » genou. Je laisse un message à Dirk mon kiné qui me rappelle, me pose plein de questions pour bien évaluer et infirme ma crainte en m’assurant qu’il y a peu de risque.

Sur les berges du canal, je croise toujours beaucoup de pêcheurs et même un groupe de campeurs sauvages installés et exposés à la vue de tous. Pas vraiment mon style, car « le méchant garde-champêtre me faisant décamper » fait partie de mes légères angoisses vespérales. Encore une fois, un chemin de halage non entretenu se termine en impasse grillagée. Néanmoins, l’endroit est assez éloigné des pêcheurs et je décide d’y établir mon camp. Il est encore tôt pour planter ma tente. D’habitude j’attends assez tard afin de diminuer la probabilité que des promeneurs crépusculaires ne découvrent mon emplacement. Je pose mon sac et me confectionne un micro sandwich au fromage.

Sur les berges du canal, je croise toujours beaucoup de pêcheurs et même un groupe de campeurs sauvages installés et exposés à la vue de tous. Pas vraiment mon style, car « le méchant garde-champêtre me faisant décamper » fait partie de mes légères angoisses vespérales. Encore une fois, un chemin de halage non entretenu se termine en impasse grillagée. Néanmoins, l’endroit est assez éloigné des pêcheurs et je décide d’y établir mon camp. Il est encore tôt pour planter ma tente. D’habitude j’attends assez tard afin de diminuer la probabilité que des promeneurs crépusculaires ne découvrent mon emplacement. Je pose mon sac et me confectionne un micro sandwich au fromage.

Soudain, quatre jeunes-hommes se dirigent vers moi, répondent laconiquement à mon bonjour, observent mon sac et font demi-tour après avoir constaté l’impossibilité d’aller plus loin que la zone grillagée. Ils disparaissent de mon champ de vision, mais pas de mon esprit fantasque. Je termine mon sandwich et remballe mes affaires car il est hors de question d’établir mon campement à un endroit où l’on m’a vu. Mon imagination s’enflamme aisément : même équipé d’une bombe lacrymogène et d’un minuscule couteau ultraléger en titane, je sais très bien que si je reste là, je ne fermerai pas l’œil de la nuit.

Je dois reprendre la route et effectuer plusieurs tentatives pour identifier un endroit convenable pour mon quatrième bivouac. Google m’indique la présence d’une chambre d’hôte à Bernot, un village que je vais traverser. Je téléphone, laisse un message en précisant que je suis à pied et de passage dans le village, etc. En passant devant l’adresse indiquée, je vois deux voitures garées, de la lumière et la pancarte « Gîte ». J’actionne la sonnette à deux reprises, sans réponse. Le propriétaire me recontactera bien plus tard, alors que je suis déjà six ou sept kilomètres plus loin, en me laissant un message, vu que je suis souvent en mode avion pour économiser la batterie, en me confirmant la disponibilité de la chambre et qu’il ne faut pas hésiter à le recontacter pour de plus amples renseignements. Frustré, je me complais à imaginer que je ne suis pas le premier client qu’il rate. La vie de bohème offre beaucoup de liberté, certes, mais elle me semble indissociable de l’incertitude de l’endroit où l’on dormira le soir.

Je dois reprendre la route et effectuer plusieurs tentatives pour identifier un endroit convenable pour mon quatrième bivouac. Google m’indique la présence d’une chambre d’hôte à Bernot, un village que je vais traverser. Je téléphone, laisse un message en précisant que je suis à pied et de passage dans le village, etc. En passant devant l’adresse indiquée, je vois deux voitures garées, de la lumière et la pancarte « Gîte ». J’actionne la sonnette à deux reprises, sans réponse. Le propriétaire me recontactera bien plus tard, alors que je suis déjà six ou sept kilomètres plus loin, en me laissant un message, vu que je suis souvent en mode avion pour économiser la batterie, en me confirmant la disponibilité de la chambre et qu’il ne faut pas hésiter à le recontacter pour de plus amples renseignements. Frustré, je me complais à imaginer que je ne suis pas le premier client qu’il rate. La vie de bohème offre beaucoup de liberté, certes, mais elle me semble indissociable de l’incertitude de l’endroit où l’on dormira le soir.

Je me dirige vers Vadencourt où j’imagine pouvoir récupérer le chemin de halage et trouver aisément un bivouac mais, arrivé sur le pont, je me rends compte qu’il se termine en impasse. Dépité, je continue sur la route jusqu’à rencontrer ce chemin qui promet de s’enfoncer dans le lointain et où je trouverai mon bivouac le plus tardif. Je m’endors rapidement.

Dimanche 20 mai – Noyales/La Groise (59), 30 km

C’était ma meilleure nuit de sommeil « sauvage ». Je commence à prendre du galon. La perspective de décrocher mon DBA (Diplôme de Bohémien Amateur) me réjouit et m’incline à relire Rimbaud dans la journée. Au réveil, j’entends des bruits de fusil dans le lointain. Ils ne m’incitent guère à une grasse-matinée dominicale car même si j’aime « Le dormeur du val », mon appréciation poétique a des limites. Le lièvre devient immédiatement mon animal totem. J’endosse la peau du véloce rongeur et décampe en pulvérisant mes records de rapidité.

Malgré l’heure matinale, un bar est déjà ouvert à Vadencourt. J’en profite pour me réchauffer autour d’un bon café stimulant et pour remplir mes bouteilles d’eau aux toilettes. Je retrouve plus tard le chemin de halage et des pêcheurs bavards et curieux me demandant des détails sur ma marche. Je me réjouis car les paysages deviennent idylliques. Je retrouve la France bucolique de mon enfance. Google m’indique un camping à Noyelles, mais c’est encore loin et cela exploserait mon record quotidien. Après seulement trente kilomètres de marche, une chambre d’hôte me tend ses bras à Groise. 55 euros petit-déjeuner inclus. Je ne puis résister à la tentation d’un bon lit et d’une bonne nuit de sommeil. S’étant enquis des raisons de ma démarche de chimpanzé, le propriétaire m’apporte des ciseaux, de la gaze stérile et du sparadrap.

Quel plaisir de prendre une douche et de pouvoir ensuite s’allonger sur un lit. Encore une ampoule à percer. Plus facile que sous la tente.

Lundi 21 mai – La Groise/Leval (59), 19 km

Bien sûr, j’ai passé ma meilleure nuit dans cette chambre d’hôte. Dans un lit, nul besoin de se retourner aussi souvent que dans une tente sur un mince matelas mousse afin de changer pour une position plus confortable.

J’ai eu droit au petit-déjeuner le plus copieux de mon voyage. Brioche, yaourt, café, fruits, confiture, etc.

Le propriétaire me pose des questions sur mon challenge et me narre des anecdotes sur les pèlerins de Compostelle faisant étape chez lui. Il s’étend en particulier sur celui qui a fait le pèlerinage assis sur son tracteur en tirant une remorque et à sa surprise de le voir débarquer ainsi dans sa cour.

Je reprends la route en choisissant de ne pas retourner vers le canal et son chemin de halage que je trouve trop aléatoire. En dehors des routes, Google Maps semble imprécis quand il s’agit de sentiers praticables. J’opte pour la départementale en me disant qu’un jour férié devrait être moins pénible qu’un jour de semaine. Et j’atteindrai plus rapidement la prochaine étape. J’ai maintenant cinq ampoules et malgré la douleur récurrente aux pieds j’accélère la cadence. 37 km et j’arriverai à Maubeuge. Une étape cruciale car elle signifie que le jour suivant je traverserai la frontière. Jamais je n’aurais pensé parcourir autant de kilomètres en contrôlant cette douleur omniprésente qui me gâche de plus en plus le plaisir. Après l’inconfort psychologique et les incertitudes de mes nuitées sauvages, j’ai vraiment le sentiment d’avoir également repoussé mes limites physiques. Et l’approche de la frontière galvanise ma détermination.

À Maroilles, j’achète des fruits et je discute avec l’épicière en lui confiant mon espoir de trouver une pharmacie ouverte à Maubeuge. Elle me regarde d’un air sceptique. J’achète l’assortiment de pansements qu’elle me propose. Bien qu’il ne me reste plus de Compeed, il faut que je soigne mes pieds ce soir et remplace les vieux Compeed. Ce pack me permettra de tenir jusqu’à mardi où je trouverai bien une pharmacie ouverte. Je reprends la marche, mais quand je vois un banc pour le pique-nique, j’hésite à y faire ma pause tant j’ai l’impression que si je m’arrête, je ne pourrai plus me relever.

Mon corps tiendra jusqu’à Leval soit, 19 kilomètres de marche avant de me faire pousser un cri. Du style « C’est pas moi, c’est mon corps, votre Honneur ! » La ligne rouge vient d’être franchie. Depuis quelques kilomètres, j’ai l’impression de n’avancer qu’à 2 km/h et de boiter franchement. Je commence à m’interroger sur la nécessité de continuer ainsi. J’ai accompli les trois quarts de mon challenge et j’en arrive à ce constat douloureux : je ne m’imagine pas poursuivre de la sorte pendant trois jours encore.

L’expérience fut malgré tout merveilleuse jusqu’à présent. J’ai vécu un quotidien hors de ma zone de confort habituelle. J’ai été confronté à une série de petits problèmes inédits que j’ai réussi à résoudre ou à contourner. Je suis assez fier de la manière dont j’ai géré cela. Est-il vraiment nécessaire de continuer à me torturer en risquant de gâcher ainsi le souvenir de ce défi si enrichissant ? Je m’assieds et réfléchis. Je pourrais revenir à Leval quand je me sentirai mieux pour compléter symboliquement mon trajet en trois jours dans des circonstances plus agréables.

J’enlève le sac de mon dos et le pose contre le panneau du bus 24. Je prends l’endroit en photo dans l’espoir d’y revenir et poursuivre mon parcours car j’aime bien terminer ce que j’ai commencé. Je cherche un taxi sur Google ; à sept reprises, je tombe sur une messagerie. Normal, les jours fériés servent à se reposer. Ma huitième tentative est la bonne.

En attendant le taxi, j’évalue le temps nécessaire pour rentrer. Il y a des grèves et nous sommes un jour férié. Serai-je aujourd’hui ou demain à la maison ? Il n’y a aucune liaison ferroviaire directe entre Maubeuge et Bruxelles. Peut-être y a-t-il encore du temps aujourd’hui pour un Maubeuge-Paris et un Paris-Bruxelles en Thalys ? Sinon, hôtel à Maubeuge, restaurant et un Thalys mardi ? De toute manière, il y aura au moins un changement et un taxi supplémentaire à l’arrivée. Dans l’état où je suis, je ne me vois pas me traîner de bus en bus.

En attendant le taxi, j’évalue le temps nécessaire pour rentrer. Il y a des grèves et nous sommes un jour férié. Serai-je aujourd’hui ou demain à la maison ? Il n’y a aucune liaison ferroviaire directe entre Maubeuge et Bruxelles. Peut-être y a-t-il encore du temps aujourd’hui pour un Maubeuge-Paris et un Paris-Bruxelles en Thalys ? Sinon, hôtel à Maubeuge, restaurant et un Thalys mardi ? De toute manière, il y aura au moins un changement et un taxi supplémentaire à l’arrivée. Dans l’état où je suis, je ne me vois pas me traîner de bus en bus.

Le taxi arrive. Il me confirme que la gare SNCF et la gare routière sont au même endroit. Je lui fais part de mes calculs mais lui aussi est sceptique quant aux possibilités d’un retour rapide. Je lui demande s’il y a des options hors-compteur et s’il pourrait faire une évaluation jusqu’à Bruxelles. Il est indépendant et n’a de compte à rendre à personne. Il doit laisser le compteur tourner pour des raisons légales mais m’octroiera un discount de 80 euros sur le prix compteur.

♫ Je reviendrai à « mon » Leval dans un grand bus bleu de la ligne 24.

(To be continued…)